ボールペン画制作日記2010

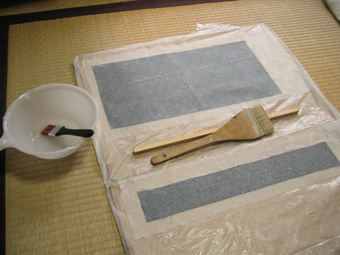

2010年1月31日 ただいま表装中

以前の日記に書いた「表装」を行っています。

何冊か本を読んで勉強したんですが、表装には裂地(きじ)の各部の比率や、組み合わせ方などに、決まりごとや型みたいなのがあります。

以前だったらそんなルールは知ったことか!と自分流や現代風にアレンジして悦に入ってたんですが、その手のアイデアはさておいて、とりあえず型にはまってみることにしました。

なんか今はそんな気分なんです。

表装という作業の中で布や紙を切ったり貼ったりして、その手触りやほつれやうねりを味わうと、あらためて僕は「こんなもろくて危うい素材に絵を描いてるんだなあ」と実感します。

作品の普遍性を考えるんだったら素材も長い年月の保存に耐えうるものを考えるべきだ、と言われたことがあり、至極ご尤もなのですが、古代ローマ彫刻のように当時のままを鑑賞できるということだけが、美の普遍性ってことじゃないような気がしてなりません。

2010年3月21日 削ぎ落とす

人の絵だと岡目八目でよく見えることも、自分の絵だとそうもいきません。

一部の歌い手が「歌いまわし過剰」や「パフォーマンス過剰」になってゆくことをなんか妙なことだなあと思っていました。

それは絵で言えば過剰なデフォルメや饒舌な表現に走るようなもので、個性とか主張というものを出すのに必死な感じがして、肝心の「絵心」がぼやけてしまうように感じます。

といっても、ただ写実に自然描写をしたり、写真そっくりに描こうなんて事を主張したいわけではありません。

自分の性根に忠実にあることこそ困難だと思っています。

今僕は、どこまでが自分の描きたいところで、どこからが別の思惑によるものなのか、自身で見極めたいと思っています。

最後に空へ行き着くも、色へ行き着くも、まずは己を知るところから始めたいと思うんです。

2010年3月29日 委ねる

描くことは導くことであり

見せることは委ねることである

と感じています。

描くというのは自分の見ている世界をかたちに定着させてゆくことで、

それが誰かに伝わって欲しいという祈りに近いものだと感じています。

しかしその絵が出来た後は、

観る人の感受性を信じ、委ねるべきだと思っています。

もしそれが自分にしか見えない美だなんていうのであれば、

そもそもが個人的な狭い趣味に過ぎないのですから。

2010年5月9日 人間を描き出す

絵が絵を超えた瞬間「えそらごと」でなくなります。

雰囲気遊びや面白アイデアに可能なのは一時の驚きと癒し効果くらいのところで、人になにかを与える為には、それ以上の力、迫るものが必要なのかもしれません。

昨今、一見よくできた絵というのは本当にたくさんあって、ひょっとしたらスポーツみたいに競技人口が増えたお陰で平均値が上がったのかも知れません

なのに人の人生に影響して導くような絵だけは、今も昔も滅多に無いようです。

ドストエフスキーなんかを読むと、精神的ダメージがでかいぶん、後まで後まで心にまとわりついてきます。

えそらごとを超えて人間の人間たるところが描かれているからです。

せっかく絵を描いて生きていけるんですから、そこまでいけたらいいなと思っています。

2010 年5月15日 代表作、というようなもの

生きてる人間なんてふわふわしていて、なかなか信用ならないもので、立派な理想を語った翌日に、どんな不祥事をやらかすかも解りません。

若僧が信用されないのもまさにその点で、一生何かをやり通して、死に花を咲かせて「ひとつの思想」として固まって初めて本物になれるのかもしれません。

薄っぺらな僕はあれこれやってみて、それなりに上出来だと思えば油断して、気が付けば後世に代表作と言える様な絵があるだろうか、ということを思いました。

昔の人の絵を観たり本を読んだりする度に、かつて生きたて死んだ人間の魂が自分の中に甦って心揺さぶるなんて、なんて凄いことだろうと思います。

なんとなく生きているうちに、なんとなく作品が増えていって、なんとなく喜ばれ、なんとなく消えてゆくのは忍びありません。

今の僕そのものである「魂の一枚」を、丁寧にじっくり仕上げてみたいと思っています。

2010 年6月14日 絵描きとは何ぞや、と

ダヴィンチは万能の天才芸術家と言われますが、彼がそもそも絵描きとして二流だったら、そうは言われないことでしょう。

そこでダヴィンチの軸足を画家としてみると、発明も医学も解剖も画家のいきすぎた“趣味”ってことになるのでしょうか。

ピカソは万能に画風をもつ画家で、彼の天才的な眼にとっての“趣味”は、例えばキュビスムで、ブラックの発明したおもちゃを横からジャイアン取りして「こんな感じでどーだ!」と絵を描いたイメージが浮かびます。彼の画家の眼は一つの趣味では飽き足らなかったように感じます。

絵画とイラストの境界線もあいまいになってきましたが、絵画のように描いてもイラストはやはりイラストで、イラストを描いても絵描きの絵には絵描きの眼が滲み出てしまうような気がします。

ダヴィンチの残した多くの才能に、僕はスマートさよりも絵描き的な執拗さや不器用さが見えて仕方ありません。そして同時に頼もしく思えてなりません。

2010年8月31日 美学と、ロマンチシズム

先日参加したドローイングの企画展で、評論家の金澤氏が絵描き以上に潔癖に「ドローイングとはこうあるべきだ」ということを語っていて、この人は美学者なのだなと感じました。

ロマンチシズムを持たない美学は、かわいげのない「ただの美しいもの」しか生み出せない気がしますが、逆に美学を持たないロマンチシズムは、ムード以上の心を突き動かす力を持てない気がしています。

この両方は芸術に欠かせないものだと思うんですが、どちらも持ち続けることが非常にむつかしい。

美意識に溺れて人を寄せ付けなくなるか、

自己愛に溺れて人に何も与えないか、

いずれにしても至らない気がします。

もっと具体的に言えば、等伯の松林図にはまさにその両方があって、脆弱なようでいて、非常に力強く(やさしくって、頼りがいがある、みたいなもんで)、だから観る者が安心して身をゆだねることができます。

人生そのものみたいなもので、行き過ぎたり戻り過ぎたりしながら理想的なバランスへ近づいていけたらなあと思っています。

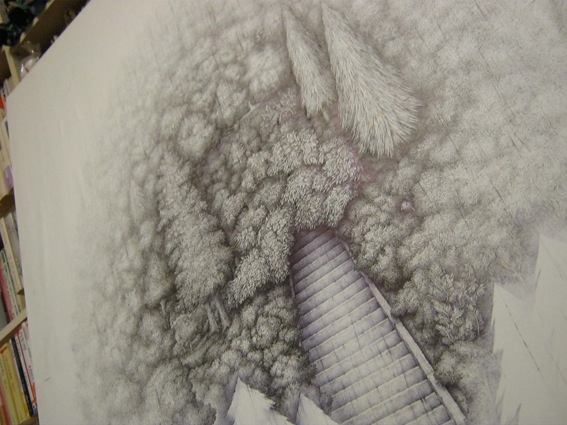

2010 年9月26日 大きく描く

現在、F50号(1167mmx910mm)の絵をかいてます。

一般にいう大作ってほどじゃないですが、でもけっこうでかいです。

ボールペンで描けばなおさらです。

小さな宇宙を描き込むのとは別に、全身で浴びるような風景を描きたいと思って、重い腰を上げて挑戦をはじめました。

僕みたいに近視眼的に入り込んで描くやり方だと、大きいのを描く時に何かと問題が生じる事を実感してます。

いつもの調子でひたすら描き込んでそのまま大きくすればいいじゃん、とも思うんですが、なんかそれじゃ労力が凄いだけだよなあ、、、と。

大きいのをやる以上、「ブツ」をゴロンと描き出すだけじゃなく、広がる大きな空間が重要だと思うんです。

この表現がやはりむつかしくって、ボールペンでは、ザッと塗ってなんとなく雰囲気を作るってわけにもいきません。

どうやら結局のところ「ひたすら“無”を描き込む」という途方もない仕事になりそうです。

2010年10月12日 その先の景色

一度描き上げた絵を、時間を見つけては再び描き足しています。

人によっては潔くないと思われるかも知れませんが、その先が見えたからには、描くより他ありません。

実は今年3月の個展の後、制作の半分以上はこの描き足す作業に費やしています。

一度目の完成までにかけた以上の時間を注ぐ場合もあります。

では一度目の完成は何だったのかと思ったりもしますが、その時にはそこまでしか見えなかったのだから仕方がない。

いざ展示会場で突き放した時に、「あたしはこんなもんじゃないわよ」といじけてるような絵を見つけるんです。

とはいえ、大きく描き変えたり要素をつけ足すことはほとんどありません。絵がもっと目に染み込んでくるよう補助的な仕事に徹する感じです。

ただこの手入れこそ果てがない。

そう、最近いいなと思う絵の条件に

「じゅわっと目に染み込んで定まる感じ」というのがあって、表層を超えた質と空間が描けていること、作者にの誠実さに信頼を持てることが重要じゃないかと思っています。

画廊を回るとごくたま〜にこういう絵に出会うことがあって、ほっこりした気分になってやる気が出てきます。

僕はまだ未熟故に、手を重ね手を重ねそこへ近づけるしかないのですが、見栄を張っても仕様がないんで泥臭くやってゆこうと思っています。

2010年10月17日 「年寄りの冷や水」話

本来の「年寄りの冷や水」ではなく、僕が年寄りに冷や水をひっかけられた話です。

気分転換にと久々に油絵をいじっていたらぼんやりと、かつて美大一年生油画科に在籍していた時のことを思い出しました。

当時、棺桶に片足を突っ込んだようなじいちゃん教授がいて、実際その翌年に大往生したんですが、一度だけクラスの批評会に現れたことがありました。

半分ぼーっと寝てるような感じで、ほとんど口も開かないまま会は進み、僕の順番になりました。

僕も若者なりに個性的なことをやっているぜ、と自負があったんですが、このとぼけたじいさんに完全に前の人と間違え

られてコメントされました。

助手さんが「あの先生、彼はちがいますよー(笑)」と、まあ、おじいちゃんだから仕様がないないなあ、みたいな感じでフォローしたんですが、

「じじい、半分わかってて言ったな」

と勝手に感じました。要するに若僧の個性派気取りなんて、達観したじじいには見えないに等しいってことです。もちろん本当に寝ぼけてただけかも知れませんが、それも同じ事です。

実際そのころの僕は、自分の絵描きとしての個性というより、美術という枠組みの中でどれだけ斬新なことをするかで自分の個性を発揮しようとしてたので、純粋に絵としてみたところの個性なんて信じてもいなかったように思います。

自分なりに紆余曲折あって最近は真っ向から絵に立ち向かっているので「誰も僕の絵をかけないだろう」と思える瞬間がちらほら出てきました。

今の僕の絵ならあのクソジジイにちゃんと観てもらえるだろうか、そんなことをたまに思いながら絵を描いています。

2010年11月15日 「手触りの如き、目触り」

前に買った版画の雑誌を眺めていたら、故若林奮さんの版画にはっとしました。学生時代、よそのクラスの教授をしていた彫刻家で、僕にとってはまったく関わりを持たなかった人です。知りもしない人物について知ったかぶって語るのは恥ずかしいことだと思っているのですが、いつも険しい顔で杖をついて立ち尽くしているその姿がなぜだか未だに頭から離れないので、一度書いてみたいと思っていました。

若林さんの版画からは、空間をガツリと掴んでいるような感触を受けます。

彼が何をどのように捉えたか、その感触が全てというか、何々をこうこうして描いたから善いとか悪いとか、そういった議論が無粋に感じます。

「私はここに滞在してからの16〜19枚目の4枚の自画像を描いた。−外の暗闇が背景となって窓ガラスが室内を反射する鏡のかわりとなった。−それらはガラスに反射するわたしの顔と重なる位置にあった。私は自分の顔を描くか外の灯を描くのか迷い始めた。(2002.12.15)」

若林さんが亡くなる前年、卒業制作集で学生に寄せた、日記の一部と思われる文章です。

窓に重なる顔と景色のどちらを描こうかというこの迷いは、一人の彫刻家の眼が、どっちを獲物として捕まえてやろうかという、贅沢な、そして満ち足りた悩みのように感じます。頭が先行した現代の作家の「オレは何を描いたらいいのやら」という迷いとはまるで異なるものだと思います。

絵描きが至上の道を求めれば、やがて哲学者、宗教者のごとき理想の世界にいたるような気が僕にはするのですが、そこにブチ当たった時に、同時に絵を描くという人間的行為も否定されてしまうのではないか、と感じる瞬間があります。しかし、ここで若林さんの姿が浮かびます。彼が学生に残した言葉は人生についてのお説教でも解答でもなく、彫刻家の眼が発した素朴な言葉そのものでした。いつかこんな純粋な境地に至れるならばと希望を感じるのです。

2010年12月7日 絵と情緒について

批評家の小林秀雄と数学者の岡潔の、死んだじじい対談を読んでいたら、僕が絵について漠然と考えてたようなことが書いてあって目から鱗が落

ちる思いでした。岡氏は数学にも「情緒」というようなものが重要で、いくら無矛盾が証明されても心情的に納得できない理論は無力である、みたいなことを

言っていました。

例えば僕も生活の中で、時々の気分にあった音楽を選びます。少し秋の空気に変わって物悲しい気分だな、とか、今日は小春日和でなんかウキウキするなと

か、そういう心情に響きあう音楽はいい音楽だなと感じます。

こういう日常にある情緒が、今の絵画では縁遠くなっているような気がします。絵画の自律性とか画家の個性とかいうのが強調されるほど、絵は人の心に寄り添

うものではなく、むしろ何かしらのムードを人に強要するものになってきたのかも知れません。しかしこれは野蛮なパワーゲームのようなもので、知性の退化か

もしれない。情緒を持たない絵画の発展系は、視覚的効果をより発達させ、より斬新なモチーフや現代的なテーマを選んだところで、一輪の花の美しさが放つ情

緒より無力なんじゃないかと感じるんです。

もちろん自分は例外だとは思っていなくて、現代に生きて絵を描いてる以上、その生存競争の中にいることを実感します。ただ、そこに無自覚にいる以上はそ

こまでの絵しか生まれないと思っています。

2010年12月26日 抑 制

9月頃から、50号の絵に取り組んでいます。狭いながらも楽しい我が家で描いているので、食事を運ぶ度に水をひっかけないかと冷や冷やして生活しています。

いつか夢のアトリエ制作がしたいもんです。

と、グチは置いといて、絵について。

今までのクロッキー帳サイズまでの制作だと、最初から最後までトップスピードでガンガン描ききることが可能でした。これは視野の中に全体を捕らえる事ができたからです。しかし、大きなサイズでは簡単にバランス感覚を失います。結果、ついつい同じ調子で全体を描き込み過ぎてしまうわけですが、ただ巨大になった細密画というのはけっこう退屈なものです。眼に見えるモノをしっかり描くのは重要なことですが、いつまでも眺めていたくなる絵とは、眼に見えないものまで描いた絵だと思っています。

そこへ近づける為には、抑制が必要なのだと感じるようになりました。ごりごり押すばかりでなく、消え入るような非常に繊細な部分を、しかもぼんやり誤摩化すのではなく、その繊細さで表現するということです。これは自転車のペダルをゆっくりこぐ方が実は困難なように、実践がなかなかむつかしいことのようです。

◆2009年の制作日記へ

◆2011年の制作日記へ

◆2012年の制作日記へ

◆2013年の制作日記へ

Designed by CSS.Design Sample